年末年始は去年と同じく鹿嶋の別荘にこもっているため、普段とは違うことができる。

年末年始は去年と同じく鹿嶋の別荘にこもっているため、普段とは違うことができる。

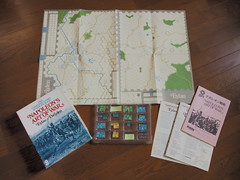

今年は去年発売されたウォーゲームハンドブック2015に付属していた「ワーテルローの戦い」のソロプレイにチャレンジしてみる。

ちなみにボードシミュレーションゲームはなんだかんだで10年以上ぶりくらい。更にソロプレイなので少しハードル高いかも。

まずゲームの概略を。

本ゲームの舞台は、グノタというか、欧州史に興味があるひとならご存じかと思うワーテルローの戦いを題材としている。詳細はウィキペディアに呆れるほどの情報が掲載されているので割愛するが、復活したナポレオンにとっては正念場の戦いであり、またナポレオンの衰えを感じさせる戦いでもあった。実際の作戦ではナポレオンの指揮さえしっかりしていれば、決して負ける戦いではなかったといわれるが、ゲームではどのような展開になるのだろうか?

以下ゲームでの流れを概略で紹介する。

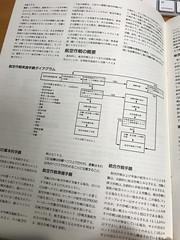

まずこのゲームは、手持ちのユニット全てを動かせるわけではなく、あらかじめ行動する軍団のチケットをお互い選び、自軍の行動フェイズになるまで隠しておくというルールがある。これはこの時代の野戦における情報と命令系統の不確実さを表しているんだと思う。ちなみに両軍の軍団は

フランス軍

・近衛軍団/第1軍団/第2軍団/予備軍団

連合軍

・イギリス軍:第1軍団/第2軍団/騎兵軍団/予備軍団

・プロイセン軍:第4軍団/第2軍団/第1軍団

となる。

大体似たような編成なのだが、特徴のある軍団をピックアップすると、フランスの予備軍団は騎兵が中心、イギリスの騎兵軍団は騎兵オンリー、プロイセンは全てコンバインドな編成。ちなみにリストの順番はおおよそ強い順。

ソロプレイで両軍における行動を選択した軍団の秘匿は不可能なため、暫定の決まりとして、行動する軍団チケットの選択順はサイを2個振って決めることにする(ゾロ目の場合フランス軍有利とした)。つまり出目がいい方が後に行動する軍団を選ぶ。プレイは基本8ターンで争われイベントによっては0ターンが発生し実質9ターンとなる。戦闘はマストアタック。そのため行動命令がない軍団でも敵と隣接していれば戦闘を始めてしまう点に注意。

第1ターン

あまり詳細を書いても図がないと意味不明なので、登場キャラ(軍団)紹介のあとは適当に流す。まず行動できる軍団は連合軍がプロイセン出現までひとつ、フランス軍はふたつで有利。行動する軍団はフランス軍から第1、第2軍団を選択。連合軍はイギリス予備軍団に行動を命令した。

連合軍が先に行動軍団を選択。その後第1ターンの主導権は連合軍が握る。適当に砲撃戦があった後、イギリス軍はマップ写真中央にあるラ・エ・サントという村と、西側にあるウーグモンへ軍団を派遣。フランス軍の突破に備える。

フランス軍は、セオリー通りウーグモンへの進軍と、マップ東側より第1軍団が北上してイギリス予備軍団に対峙する。

第2ターン

フランス軍から軍団を選択し第1、第2軍団へと行動を命令。連合軍は引き続き予備軍団へと行動を命令する。ターンの主導権はフランスが握り、ここで主導権選択のサイでゾロ目が出てイベント発生(主導権選択のサイはフランス軍が+2の修正を受ける、これはフランス主導で行われた作戦であることを再現するルールらしい)!第4ターンに登場予定だったプロイセン軍の出現が1ターン早まってしまう。

フランス軍はウーグモンとマップ中央東の予備軍団へ砲撃。フランスもウーグモン攻撃にあたる第2軍団のユニットを砲撃する。

フランス軍はプロイセン出現が早まったお陰で、積極的に攻勢に出る必要に迫られ、ウーグモンへ第2軍団を接敵させ攻撃。また第1軍団は中央東のイギリス予備軍団へ攻撃。

第3ターン

ついにプロイセン軍が出現!

プロイセン軍の出現も脅威だが、これ以降連合軍は3つの軍団に行動命令を出せる。フランスは2つのまま。ウーグモン攻略もおぼつかないまま、作戦の主導権を連合軍に握られてしまう感じ。

軍団選択はフランスから。第1、第2軍団へと行動命令。連合軍は第1、第2軍団とプロイセン第4軍に行動命令をだす。その後悪い事は重なるもので、ターンの主導権はフランスが握るもまたイベント発生で両軍に疲労が発生。フランスにしてみると攻勢に出にくくなるので不利。

砲撃フェイズではフランス軍のみ砲撃を行い、ウーグモン防衛隊を一部後退させる。

その後の行動フェイズではウーグモンでの攻勢は膠着状態。中央ではフランスがイギリス予備軍団への攻撃に騎兵まで投入して攻勢にでて、ジリジリとイギリス軍を追い詰める。

第4ターン

フランス軍から軍団選択。行動命令は第1軍団と近衛軍団。連合軍は第1軍団とプロイセン第4軍団、そしてプロイセン第2軍団にも行動命令を出しマップに出現させる。ターンの主導権はフランスが握る。

フランスは第1軍団の損耗が激しく、増援を送らないと軍団が壊滅の危機になる。またマップ東側から出現したプロイセン第4軍団に対峙する為、近衛師団に行動を命令、マップ中央やや南東にあるプランスノアという村へ騎兵を全力で向かわせる。ウーグモン方面は行動をあきらめマストアタックでの戦闘解決のみに留める。

戦闘の結果、ウーグモン方面での戦闘は遂にイギリス第2軍団を追い出すことに成功!戦闘後前進でフランス軍がウーグモンを占領する。中央での戦闘は第1軍団が予想通り(?)の損耗で、前線の部隊が全てステップロス状態に。

マップ下のプランスノアでは村に入った騎兵に対しプロイセン軍の歩兵が包囲して攻撃。フランス側からの攻撃はステップロスで持ちこたえる。プロイセン第2軍団はマップ東のやや北から侵入し、マップ中央東にあるパブロット村方面へ展開する。

第5ターン

連合軍からの軍団選考。第1軍団と予備軍団、そしてプロイセン第4軍団に命令。フランスは第1軍団と予備軍団を動員。ターンの主導権はフランス軍。この辺で連合軍を揺さぶるべく攻勢に出る。

まずは中央西側から騎兵隊が北上、そして同じく予備軍団の歩兵はプランスノアへの防衛に向かう。

ウーグモンではイギリス軍を街から追い出すことに成功したが、強力なイギリス第2軍団はなかなか突破できず、膠着状態。ただしマップ西端の戦線に騎兵が突破可能な穴が開いた!中央、ラ・エー・サントでの攻勢も膠着状態。マップ下のプランスノアではプロイセンの攻撃が思うように効かない。

第6ターン

軍団選定はフランスから。第2軍団と予備軍団に命令を出し、双方戦線突破を狙う。連合軍は第2軍団と騎兵、プロイセン第4軍に行動命令。

主導権をフランスが握ったため、第2軍団の騎兵が猛然と北へ突撃!マップ北東にあるフランス軍突破フェイズをターン終了時に確保すれば、サドンデスでフランスの勝利になるからだ。

他、第2軍団の砲兵と歩兵は、イギリス第2軍団の動きを止めるべく攻勢に出る。中央ラ・エー・サントでの攻勢はフランス不利ながらもなんとか持ちこたえる。南のプランスノアではプロイセンの第4軍団が徐々に押されている。

連合軍の行動フェイズでは、フランスの騎兵を止めるため騎兵軍団が全力で追撃を開始する。

第7ターン

ゲームの残りが少ない、連合軍も攻勢に出る。

軍団選定は連合軍から。第2軍団と騎兵軍団、プロイセン第4軍団に命令。フランスは第2軍団と予備軍団へ行動命令。

主導権をフランスが握り、第2軍団騎兵は遂にフランス軍突破ヘクスの東端隣接ヘクスへ到達!中央ラ・ベル・アリアンスでは南下したイギリス軍とフランス軍が対峙するが、砲撃でイギリス軍1ユニットに撤退効果を与えたため攻勢の戦線が崩壊。単独で突出してしまったイギリス軍ユニットを集中攻撃で追い返す。プランスノアでのプロイセン軍も戦線突破を狙い、戦線北の予備軍団歩兵へ攻撃を集中するが、フランス軍と痛み分けという感じでなかなか突破口を開けられない。

連合軍の行動フェイズ、フランス騎兵の突破に対して唯一防衛に間に合ったイギリス騎兵軍団1ユニットだが、攻撃力が1とおぼつかない。この状態で戦闘を開始すると、なんと不利な戦闘ながら双方1ステップ損害というイギリス軍にとっては夢のような結果になり、双方の騎兵ユニットはここで除去。フランス軍による戦線突破の夢はここで潰える。

第8ターン

いよいよ最終ターン。軍団選定はフランス軍からで、予備軍団と近衛軍団に行動命令を出す。連合軍は第1軍団と第2軍団、プロイセン第4軍団に行動命令を出し、逆にフランス軍後方兵站ヘクスへの突入を図る。

主導権はフランス軍。ここでプロイセンによるフランス軍後方兵站ヘクスへの突入計画は頓挫。開いた穴を先にフランス軍に塞がれるからだ。フランス軍による中央北のラ・エー・サントでの攻撃は効果無し。中央南のラ・ベル・アリアンスではイギリス軍を後退させる。マップ南東のプロイセン第4軍団との戦闘は、プロイセンが戦線崩壊。また当然ながら突破口もフランス近衛軍団に塞がれた上にZOCで行動を制限され、ここでプロイセン軍の役割は終了。

最後の連合軍行動フェイズでは、奪還された村の再占領を試みるが移動力が足りず。ま、このターンで終了なので、ここはもう移動する必要もないんだけど、一応勝利条件ポイント稼ぎを目指すこととする。

ここでゲーム終了。

ここでゲーム終了。

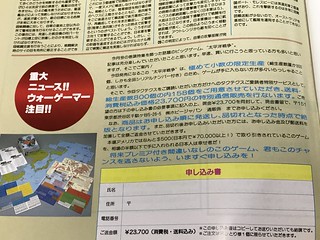

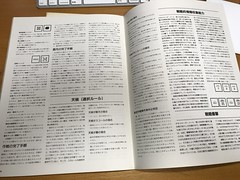

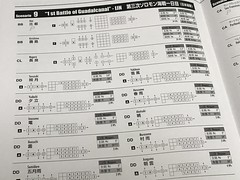

ユニットの損耗は連合軍16だが、勝利条件のポイントとして連合軍は損耗ユニットを2で割った(端数切り上げ)数となる。フランス軍の損耗ユニットは11。こちらは撃破数そのまま連合軍のポイント加算となり、さらにフランスGerユニットを1ステップロスさせたので+1で12ポイント。

村の占領数は、フランスが連合軍を+2上回ったのだが、ポイント加算でフランス軍10、連合軍12となり、割と僅差で連合軍の勝利となった。

プレイ後の感想を書く。

連合軍の勝利は、序盤でフランス軍の行動が制限されるような状況が多く起きたことと、なんといってもプロイセン軍の登場が1ターン早まったことが大きい。プロイセン軍の参戦は嬉しいが、なんといってもプロイセン軍が登場すると行動可能軍団が合計3(うち最低1軍団はプロイセンに割り当てられる)に増えるのが大きい。本来序盤でフランス軍の猛攻に耐えるべき連合軍が、1ターン早く覚醒できた。更に3ターン目は両軍疲労となり攻勢側が不利にもなった。

フランス軍の敗因としては、連合軍と全く逆で、序盤に積極的な行動が制限されたことが大きい。プロイセンの参戦が予定通り4ターンかれであれば、東にいる第2軍団か中央の予備軍団(史実ではネイ率いる騎兵隊になる)が連合軍の戦線を突破できた可能性が高い。というか、本プレイでも第2軍団の騎兵が戦線突破に成功しているわけで、プレイ上の油断があったとはいえ、フランス軍騎兵のプレッシャーは連合軍にとって頭が痛いと思う。

今回、両軍とも砲兵については割と上手に運用できたと思う。特に攻勢時に敵ユニットへの砲兵支援があると、砲撃効果もそうだが、被砲撃ユニットのZOCが確実に無効になる効果は、攻勢時にうまくタイミングを合わせると敵ZOCからの移動が可能になる。もちろん付随して退却などの効果が出るのは更に嬉しいが。

ただし、砲兵を大事にしすぎて全線に出さないのもまたダメなところで、今回のプレイでは両軍とも砲兵の損耗より、むしろ砲兵の攻勢効果を重視した。お陰で両軍ともそれなりに砲兵は消費してしまったが、後方でグズグズしているよりは効果的に運用できたと自負している。

あと、ソロプレイにおける問題点として、どうしても攻勢側が不利になるという点もある。つまり「行動を起こそう」としている側の心理をソロプレイになると防衛側が全て熟知しているわけで、第6ターンからのフランス軍騎兵ユニットへの対処は、ソロプレイでなければあれだけタイミングよく対応できなかった可能性が高い。

ちなみに、一応ソロプレイ開始前に自分の思考を縛る為、フランス軍と連合軍の行動指針は決めていた。

フランス軍は序盤から積極的に攻勢に出ることと、中央突破を目指すこと。連合軍は東のウーグモンでしつこく防衛的行動をとることと、中央の軍団はむしろ南下して攻勢に出ること。プロイセン軍は行動可能になったら南東の街道から侵入して速やかにフランス軍後方兵站ヘクスへの突破を狙う事。ソロプレイながらも基本的にはそれぞれの行動指針に従い行動したつもりではある。

それと、今回はプレイのログを取りながらゲームを進行したのだが、都度頭が冷静になってよかったかもしれない。初めはフランス軍と連合軍の攻撃フェイズ毎に30分の休憩をいれるかとか、テーブルに座る位置を変更するか、とか色々考えたのだが、ログ取りで逐一思考が中断されるため、どちらかの軍勢への肩入れが防止できたような気がした。

しかし、終わってみるとボードシミュレーションゲームは楽しい。熟練者からすると采配は稚拙なものだったかもしれないが、少なくともワーテルローにおける戦場のダイナミズムを体験できたような気がする。

実プレイ時間としては、ログを記録しながらという理由もあるが、9:30過ぎにスタートして、第4ターン終了時の昼食と昼寝の約1.5時間を挟み、終了が17:00過ぎと、久しぶりなせいか想定プレイ時間を大幅に超える時間となった。

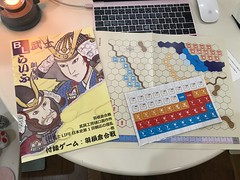

↑両軍の損耗ユニット。

青がフランスで、赤がイギリス、グレーがプロイセン。

iPhone6 plus