これだけ長い間オーディオを趣味としてると(というかここ10年位は趣味という実感もないくらい普通にオーディオと暮らしてるけど)、それなりに機器の入れ替えがあります。それらを全て列記しているとキリがないので、丁度スピーカーを買い換えたこともありますし、ここでは私のスピーカー選びについて語ってみます。

これだけ長い間オーディオを趣味としてると(というかここ10年位は趣味という実感もないくらい普通にオーディオと暮らしてるけど)、それなりに機器の入れ替えがあります。それらを全て列記しているとキリがないので、丁度スピーカーを買い換えたこともありますし、ここでは私のスピーカー選びについて語ってみます。

というのも、オーディオにおいてスピーカー選びというのはある意味メイン競技というか、やはり目玉になる訳で、この選択に悩んでいる人は多いんじゃないかなぁ〜と思いましたので。

それなりにクドクド長い文章ですが、若い方はオーディオの先輩からの軽いアドバイス的なノリで読んで頂ければと。

1:Celestion SL6 Si 編

私が初めてステレオスピーカーに触れたのはいつのことか?思い出すと、幼い頃家にあったコロムビアのモジュラーステレオだった気もしますし、今はなきオプトニカのステレオコンポ…ま、そんな時代の思い出話をしてもキリがないので、グッと時代を下って、私が初めて自力で購入したスピーカー単体モデルといえば、CelestionのSL6siでした。

この当時、日本のオーディオ界はブームとしてのピークは過ぎていましたが、それでも秋葉原の石丸電気などでは、沢山の国産コンポが所狭しと棚に並んでいた時代です。

今の時代では、オーディオ機器で海外製を選ぶことなど普通なことですし、特にスピーカーについてはゼネラルモデル以上の製品だとむしろ国産を探す方が難しくなってしまいましたが、その当時の国産スピーカー界は長く続いた5・9・8(ゴッキュッッパ)競争の終盤にさしかかっていて、似たような大きさと外見のスピーカーがそれこそ何十種類(?)も発売されていました。

5・9・8?最近の若い皆さんはよく知らないと思いますが、1970年代後半から1980年代頃に、日本のオーディオメーカーでは1本定価59,800円というプライスタグで、どれだけ高性能なスピーカーを送り出すかを競っていた時代があり、各社この価格のスピーカーには採算度外視で戦略的価格を付けて猛勝負を繰り広げていたのです。

なら、その時代の5・9・8モデルにはハイコストパフォーマンスのモデルが充実しているのではないか?と考える人もいると思いますが、ブームの初期(私は知りませんが)にはひょっとしてそういうモデルもあったのかもしれません。

ただ、ブームが過熱するようになると、各社とも他社を出し抜こうとスペック勝負に出始め、似たようなサイズのキャビネットに、見た目だけはド派手な大口径ウーハーを装着したり、フレームを金銀色で固めたこれまた派手なツィーターで高級感を出したり、スピーカーにおけるバランスを無視した、本来の音の良さとは全く違う方向に競争が進んでゆきました。

ある意味それも仕方がないことです。当時のオーディオは主に大手家電量販店での扱いがほとんどで、その売り場には壁一面にスピーカーが積み上げられ、買いに来たユーザーは、20〜30の切り替え回路を持つスイッチで切り替えてスピーカーの試聴をする仕組みでした。

また当時の量販家電店の店内は今と違い、フロアの中では流行の音楽が大音響で流れて(その頃はJASRACも音楽のBGM使用には寛容だったようです)、場末のパチンコ屋並みの騒音。そんな騒音まみれの環境で壁に詰まれたスピーカーのスイッチを切り替えながら、お店で用意されているクラシックやジャズなどのソースを聴くのです。ソースについて建前上は「お好きなレコードをお持ち下さい」となってはいましたが、自分のレコードやCDをお店に持ち込んで比較する人は少なかったみたい。特に若い客相手だと店員も接客を露骨に面倒くさがっていた時代でしたし。

もちろんそんな環境でスピーカー本来の音質などわかる筈もなく、店頭試聴(?)の勝負に勝つのは、新製品で棚の目立つ位置(耳の高さに近い場所に重ねられている)に置かれた、派手なウーハーか派手なツィーターでドスドスキンキン言わせるモデル。そうでないと違いがわからないのですから仕方ありません。

そんな試聴の末にスピーカーを選んだユーザーも、四畳半の部屋で近所で拾ったドブ板やコンクリートブロックで積み上げたスタンドの上に新品のスピーカーを置いて「自分のスピーカーはウーハーが30cmだ!」などと自慢していた訳で、今思うとのどかな時代だったと言えるかもしれません。

結果、日本のオーディーメーカーで派手に行われた5・9・8勝負は、コスト度外視+採算無視の大出血サービスで売れば売るほど赤字を垂れ流し、肝心だった製品の音はどんどん悪くなる一方という、まさに消耗戦、オーディオ市場への焦土作戦となり、これ以降、まずはスピーカーから国産オーディオメーカーの衰退が始まることとなります。

で、何故当時の自分が、初めて買うスピーカーでそれらのモデルを避けて、イギリス製のちんまい(割に高い)スピーカーを買ったのか?

きっかけとしては、当時既に使っていたAudiolab8000Aの開発リファレンスモデルだったから…というのはわかりやすい理由ですが、その当時からなんでイギリス製の変なアンプをわざわざ買っていたのか…という点については今でも少し不思議です。

ただ、理由は漠然と覚えていて、ひとつはその当時編集のアルバイトで潜り込んでいた某オーディオ雑誌(もう廃刊しています)の試聴室で、チラ聴きながら結構な製品の音を耳にしていたこと。また詳細は忘れましたが、その当時では珍しい海外製プリメインアンプの特集(殆どイギリス製)のために慣らしていたアンプ達がすごく音が良かったこと、それらが理由ではなかったかと思います。

私はバイト(それもその編集部専属ではなく出入りの編集アルバイト)なので、試聴室正面で音を聴いた訳ではないのですが、おそらく相当衝撃を受けたのでしょう。当時は丁度アンプを買い換えたいと思っていたのですが、それ以降、もう海外製のモデルしかあり得ないと思っていました。

そしてAudiolab8000Aを選んだきっかけは、試聴の末という訳ではなく、単純に10万円ちょいで買える海外製アンプがそれしかなかったから(他にNait2もあり悩みましたが後に再会)。まだ古いアキバ駅前のラジオ会館内サトームセンで購入しています。というかアキバ中探し回ってその店でしか売っていませんでした。まだまだ海外製のオーディオ機器を扱っているお店は本当に少なかったのです。

結果、それまで使っていたパイオニアのアンプと比較して大変満足する結果となり、ならスピーカーもゆくゆくはCelestion…と、それがこのスピーカーを買ったきっかけ。購入場所は同じくサトームセン、2本定価148,000円で、別売りのスピーカースタンドはペアで3万円位したのですが、マケてもらって15万ちょいで買った記憶があります。買って友達に見せたらこんな小さなサイズでこの値段…と、あまり評判は良くなかった(笑)というのは以前書きました。

そういうこともあり、Celestion SL6siについては、悩んで購入したスピーカーというより、アンプを買ったら自動的に決まってた…という感じですね。コイツとは10年位の付き合いとなりました。

2:Marlin EXL-1 編

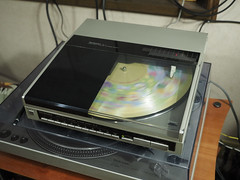

さて、お気に入りのオーディオと過ごしていた毎日でしたが、なんのきっかけでしょう…LINNからのダイレクトメールだったかな?とにかく当時の私はアナログプレーヤーでLINNのAXISを使っていたのですが、当時代理店だったODEXが取り扱いを辞めてから製品の案内もなく、何となくですが「潰れたのかな?」みたいに思っていました。

言葉悪いですが、当時の海外オーディオブランドなんてそんなもんでしたからね。数人で集まってテキトーに製品作って、負債抱えると会社を解散して、また別ブランドで会社立ち上げる…その様子を故、長岡鉄男氏は「駅前の不動産屋みたいなもん」と言っていましたが、さもありなん!と言った感じ。

もちろん、LINNは潰れてなんかおらず、LINN JAPANという代理店の元で、本格的な日本進出を図っていたところでした。で、折角なので新しいLINNの音でも聴きに行こうと思い、雑誌で見つけたのが秋葉原のショールーム、リンツというお店。ただし電話したのが定休日だったのか電話が通じず、もう1箇所都内で取り扱っていた新宿のダイナミックオーディオに試聴希望の連絡を取ります。リクエストした機種はLINNのMAJIKとMIMIKのペア。当時私が使っていたSL6と似たようなサイズのスピーカー(ソナスだったと思う)で聴かせてもらい、こりゃスゴいと即金で50万円!払って帰ってきたのでした。

そういえばこの製品買ったときも家で国産30cmウーハー鳴らしてた友達が「この二つで50万円?」と信じられないような顔してましたが、別なオーディオ好きな友達に見せたら「このサイズでこの重さ…それにこの筐体すごいね、鳴きがない、コレって結構高いんじゃないの?」と、割と的確に特徴見抜いてたのが面白い。ちなみにその人はスピーカー自作派で海外オーディオ機器なんて全然知らんと言ってた人でした、当然LINNなんてメーカーは知らないと言ってましたし。

なんでスピーカー話でアンプとCDP入れ替えの話をするのかというと、このLINNというメーカーとの出会いが、次のスピーカーとの出会いで重要なポイントになるからなのです。

さて、届いたLINNのMAJIK/MIMIKですが、同時にスピーカーの方ももう少しいいのにした方がいいのでは?と考えました。これは特に音の不満があった訳ではなく、単純にアンプとCDPをグレードアップしたからスピーカーも変えた方がいいのかな?と思っただけです。また、当時東京でLINN製品をメインで扱っていたリンツというお店にも一度出かけてみたいと思ったというのもあります。

鉄は熱いうちに…じゃありませんが、新しいアンプが届いておそらく1ヶ月以内にリンツへ出かけています。当時のリンツにはLINN製品はもちろん、雑誌でも見たこともないような製品が多数並んでいました。そして確か初回の訪問はLINNのスピーカー、KANとかKEILIDHとかその辺だった気がしますが…を聴かせてもらったのですが、いまいちピンとこなくて、その後2〜3回通った後にふと見つけたのがバンダーステインに似た黒いスピーカー。

アレなんですか?と店員さんに聞いてみるとMarlin EXL-2というスピーカーだと教えてもらいました。Marlinと言えばネット(当時はパソコン通信)で誰かが語ってたかな?程度の認識しかなかったのですが、値段もそこそこだし聴かせてもらうと、これには衝撃を受けました。私は元々空間表現の巧みなオーディオ機器には弱いのですが、このスピーカーから出るボーカルの熱さと空間表現には1発でノックアウトされ、その場で購入契約を…。その時に「このシリーズには1〜3迄あって、最上級機には高さ2m近くもあるExcaliburというモデルがありますよ」と聞きました。そういえばパソコン通信でエクスカリバーとか語ってる人いたな。これのことだったのか…と(笑)。

一応EXL-2を契約したのですが、自分の部屋には少しサイズが大きすぎる気がして、念のためEXL-1の出物があったら(これらMarlinのスピーカーは既に店頭在庫か中古しかなかった)連絡して下さいとお願いしたら、確か翌日くらいに連絡があった。記憶では平日の夜に店まで聴きに行ったと思うのですが、閉店時間過ぎての試聴の末、低音の迫力は劣るけど、EXL-1の方がタイトで音が生々しいとのことでこちらを選びました。確か広島の店から持ってきたとか言ってたな。

ということで、EXL-1を選んだ理由は、試聴して検討というより、試聴してたらすごいのに当たった!みたいな感じでした。そういう意味でスピーカー選びの検討はしていないですね。運命みたいなモノかな?

余談ですが、このお店を通じて色々な人と出会いました、特に日本では珍しい同じスピーカーを使っているANIさんと知り合いになれたのは、その後のオーディオ人生にも有意義なものでありました。

3:Celestion Ditton66 編

さて、EXL-1を買ってから数年、LINNのシステムも調子いいし、EXL-1も調子いいしこりゃたまらん!と、当時流行ってた林原めぐみのアルバムとか(笑)聴いていた訳ですが、何故かふと魔が差して別なスピーカーの音を聴いてみたくなります。そこで現れたのが、かつて使っていたCelestionのルーツとも言えるDitton66。なんのきっかけか忘れましたが、当時リンツ改めサウンドクリエイトとなったお店で聴かせてもらい、その美音と雄大な音に、これは欲しい!と思ってしまったのでした。

確かお値段はもちろん中古で18万円だったかな?数週間悩んでたら値下げしてくれた気がします(値下げしてと値切ったのは自分からだったのですが…)。早速購入してEXL-1の代わりに使っていました。

ただね…お店ではアレだけいいと思っていたDitton66ですが、イザ自分のものになると、どうも納得できない。納得できない点は本当にただ一点で「音のエッジが緩い」ということでした。

どういうことかというと、音の立ち上がり、音の消え方、そして人の声や楽器の切れ込みがどうもズバッと決まらない。なんせ、現代の基準では薄い木でできた大きな箱鳴りするキャビネットに、30cmのドロンコーンですから、もともと立ち上がりや立ち下がりが俊敏な構造ではないんですよね。発売された当時はモニター機としてブイブイ言わせていたのかもしれませんが、現代のスピーカー…特にEXL-1と比較してしまうと、どうも音がトロい…。ということで2ヶ月位使った後に、奥の院(私の部屋の奥にある倉庫部屋)入りしてしまいました。

結果失敗した買い物とも言えるのですが、それでもこのスピーカーを手放していない理由は、古いので買い取りが安いというのもありますが、やはりあの音の美しさが記憶に残っているからなんですよね。もうしまい込んで10年以上経つと思いますが、まだ音は出るかな?チャンスがあればもう一度聴いてみたいと思いつつ、奥の院の中で朽ち果ててゆくのかもしれません。

スピーカー選びとして失敗例ではありますが、その製品のどこかしらに惚れた部分があれば、購入した事そのものについては不思議と後悔は感じていない例。これも勉強のうちですし、大人の勉強はお金がかかるのです。

4:PIEGA Master Jubile 編

ということで、その後は再びEXL-1でオーディオ生活を楽しんでいました。以前はもう一生このスピーカーでいいや…と思える位惚れ込んでいたスピーカーだったのですが、やはり長い間連れ添いすぎましたね。なんだかんだで15年以上はこのスピーカーと一緒にいると、不満というより音の衰えを感じてくるようになりました。

特に参ったなと思ったのは、元々低音は少し弱くはあったのですが、ここ数年かなり低音域が出なくなってきたこと、それと音の位相がどうも決まらず、昔のようなスピーカーがまるで消えるかのような音場感が得られにくくなってきたというのがあります。

アッテネータの調整をしたり、本体を支えるスパイクを床直差しにしたり、スパイクの数を5本にしてみたり色々やってはいたのですが、それらの作業もだんだんイヤになってきて、もうオーディオは引退しようか?と弱気になった時期もありました。

そしてEXL-1との別れと、やはりオーディオは辞めない!と決断したきっかけは、最近よく出かける茨城県鹿嶋市での別荘オーディオを始めたこと。

あまり深く考えず、もう20年以上前に買ったAudiolab8000AとCelestion SL6siをたまには鳴らすかといった軽い気持ちで持ち込んだだけだったのですが、そんなお下がりの機器ながら、全くといって調整もせずただ棚に置いただけで、とても楽しくワクワクする音が鳴りました。この音が鳴ったときは、大げさではなく本当に「昔の私ありがとう!」と心の中で思ったものです。なんだか勇気が出てきました。

単なるノスタルジーなのか、それともオーディオは当時から進歩してないのかわかりませんが、あの頃選んだ自分の機器が、こんなに時間が経っても自分を愉快な気持ちにさせて、更に勇気まで与えてくれるとは、購入した当時は思いもしませんでしたよ。

さて、となると冷静に考えて、もうEXL-1との蜜月は終わったんだなと判断するしかありません。確かにその当時でもタマにすごい音が出たりして、そういう時は気むずかしいEXL-1だしなぁ…と自分を納得させていたのですが、やはりオーディオはオーディオ。良い音を出すための楽しい苦労ならともかく、良い音を出すために楽しくない苦労をするようではいけません。何か良いスピーカーは無いものかと、漠然とですが買い換えを決意し始めます。

結果、銀座に移ったサウンドクリエイトでPIEGA Master Jubileを買ってしまうのですが、その経緯についてはこちらのエントリに書きましたので詳しくは語りません。

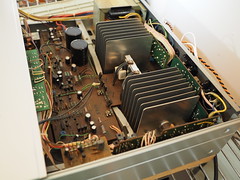

我ながら決断が早いなとは思いますが、その早い決断の理由については、まずは信頼できる店員さんのお勧めであったこと。こちらはPIEGAの中でもカタログにすら掲載されていない特殊なモデルなので、どうもお店としては売りにくい製品ではあったようですが、そんな面倒くさそうなモデルを数年ぶりに会った私に勧めてくれたというのは、彼もそれなりに何か思う事があったのかもしれません(ま、在庫押しつけたれ!かもしれませんけどw)。

あとまぁ…色々なスピーカーを試聴してじっくり検討してというプロセスを踏まなかったのは、私の方もこのスピーカーを聴いて何か感じる事があったからかもしれませんね。ちなみに、漠然と検討していた予算から数倍の価格になりましたが、これもまた何らかの出会いってモノなのかもしれません。

5:スピーカーの選び方

ということで改めて思い出してみると、長いオーディオ生活の中で、私は今までまともにスピーカーを選んできたことがなかった。

初めてのスピーカーは自動的に選んだようなモノでしたし、その後もオーディオ雑誌や本にあるようなじっくりと検討する選び方でスピーカーを買ったことはありません。いつも「あ!これすごくいい」という直感だけで買ってきましたが、不思議と後悔はありませんでした。Master Jubileはまだ買ったばかりなので、ひょっとしてこの先後悔するかもしれませんが、幸いの所今では、毎日どんどん好きになる一方!

衝動買いできるのは、普段から色々な人の音を聴いてショップへ足蹴に通って新製品情報を集めているからでは?と思われる方もいるかもしれませんが、残念ながら半分コミュ症みたいな私は、人の家のオーディオシステムを聴かせてもらうなんて本当にマレですし、お世話になっているサウンドクリエイトだって、ここ10年で出かけたのはMaster Jubile買ったのを合わせても3回かな?そういう意味では今のオーディオ界にすっかり疎い私です。

それでもスピーカーを衝動買いして失敗しないのは、実のところ失敗だった事実を知らないだけかもしれません。本当のところは失敗だったという可能性だってあります。

ただ、少なくとも今のところはオーディオを引退する気持ちになっていない訳で、つまり自分の選択が失敗だったと思わないこと…それに自分の好きだという気持ちに素直でいること…が、絶対に後悔しないスピーカー選びの秘訣なのかもしれません。

Leica digilux zoom

以前から一度お伺いしたいと思っていた東所沢のPRaT soundさん。ちょうど別件で所沢に行く用事が出来たので、帰りにお伺いして音を聴かせてもらいました。

以前から一度お伺いしたいと思っていた東所沢のPRaT soundさん。ちょうど別件で所沢に行く用事が出来たので、帰りにお伺いして音を聴かせてもらいました。 で、更に驚いたのがサウンドアクセラレータを装着したAKGのK240で、これはもう頭にかぶった瞬間にビビりましたよ。

で、更に驚いたのがサウンドアクセラレータを装着したAKGのK240で、これはもう頭にかぶった瞬間にビビりましたよ。

カリオストロ男爵ネタはまだ年寄りじゃないよねw

カリオストロ男爵ネタはまだ年寄りじゃないよねw

考えてみれば「

考えてみれば「

写真は昔使っていたフルート。こっち方面の才能が開花する可能性は0だったので、早々に見切りを付けて正解だったかな?(笑)

写真は昔使っていたフルート。こっち方面の才能が開花する可能性は0だったので、早々に見切りを付けて正解だったかな?(笑)